原創 | Odaily星球日報

作者 | jk

前幾日,來自耶魯大學、芝加哥大學、加利福尼亞大學洛杉磯分校、福特漢姆大學、波士頓大學和威德納大學的法學教授提交了一份法庭之友意見書,該意見書追溯了“投資合同”一詞在1933年聯邦證券法通過前、中、後的含義歷史,徹底駁斥了SEC的“投資合同”理論。

以下是學者們的結論:

- “1933年,各州法院在如何解釋'投資合同'這一術語上已達成共識,即認為它是一種合同安排,該安排賦予投資者資格,使其在賣方的後續收入、利潤或資產中佔有合同份額。”

- 1946年Howey案件裁決後,“[投資合同的] 共同特點依然是……因其投資,投資者必須被承諾,將持續在企業的收入、利潤或資產中擁有合同利益。”

- “最高法院識別的每一個‘投資合同’都涉及承諾給予在企業中持續的權益的合同承諾。”

Twitter上的@MetaLawMan說:依我之見,這份法庭之友意見書對SEC關於在二級市場交易的加密貨幣是投資合同的論點給予了致命的打擊。

背景:“藍天法”(Blue-Sky Laws)

當國會在“證券”的定義中納入“投資合同”這一術語時,該術語在藍天法(Blue-Sky Laws)中已有明確的意義,要求合同承諾未來的價值。

當國會採納《證券法》和《交易所法》時,幾乎每一個州已經通過州法律規定證券交易。在定義一套國家標準和聯邦監管方案時,國會選擇制定基於這些所謂的“藍天法”的聯邦法律。最相關的是,在定義新的國家證券法律所涉及的“證券”時,國會從這些藍天法中整體引入了“投資合同”這一術語。

有了這個背景,我們回顧了 Howey 引用的藍天法下“投資合同”概念的發展,作為該術語“統一”的定義的依據。

20 世紀初,美國部分州開始頒布首批“藍天法”。

在 19 世紀之交,隨著美國經濟的繁榮,交易美國企業股份的市場也隨之繁榮起來。隨著中產階級和零售投資者湧向紐約和舊金山的大型交易所購買從鐵路到重工業的產業巨頭的商業企業股份,投資於藍籌股的機會也隨之增多。但與此同時,來自存疑的賣家的投機或徹頭徹尾的欺詐性的投資機會也在增多,例如那些“曇花一現的公司、空想中的油井、遙遠的金礦以及其他類似的欺詐性開發”。與他們的藍籌股親戚不同,這些投資機會經常通過面對面、報紙甚至大量郵寄的方式出售。不出所料,銷售這些投資機會往往會帶有有巧妙的“吹噓”和欺詐。

從 1910 年開始,各州議會開始通過頒布國家的首批證券法來應對這些發展。這些初步的立法努力旨在保護公眾免受“不誠實的推銷員在藍天下出售股份”的傷害。

首批“藍天法”相對簡單,沒有明確規定它們所涵蓋的工具。例如,堪薩斯州 1911 年的證券法被譽為第一個“藍天法”。它簡單地規定投資公司出售“任何股票、債券或其他任何種類或性質的證券”前,需要先登記它們。

其他州試圖提供一些關於什麼被認為是“證券”的說明。 例如,加利福尼亞州和威斯康星州的初始法規明確規定“證券”意味著傳統的工具,如“股票、股票憑證、債券和其他債務證據”。

立法者很快看到了頒布第二代證券法的需要。實際上,引發首批“藍天法”頒布的那些不良、投機或欺詐的投資交易或計劃在技術上並不是股票或債券。這些偽裝成傳統股票的交易方式提議給予投資者初始金額的交換,一個合同權利,以獲取企業的未來價值,就像股票或債券一樣。而且,鑑於這些法律重點關注真正的股票和債券,這些假的股票和債券顯然不受第一代藍天法的約束。

隨後,這些州擴大“藍天法”以包括“投資合同”,這就包括了新形勢的股票和債券。

為了明確地調整這些新的工具或提議,它們與股票和債券共享關鍵的經濟和法律特徵,州議會試圖在第二代證券法中明確地調整併監管它們。

明尼蘇達州在其 1919 年的“藍天法”中的“證券”定義中加入了“投資合同”這一術語。這個新的未定義的術語旨在捕捉那些投資,雖然不是正式的股票或債券,但取決於並給予了一個關於未來利潤的合同權利。其他州很快效仿,也將“投資合同”加入到其“藍天法”所涵蓋的工具清單中。

明尼蘇達州在 Gopher Tire 一案中解釋了“投資合同”一詞

雖然如上所述,“投資合同”這個術語在法律本身並沒有定義,但法院很快根據藍天法中這一法定術語的採納意圖和背景給出了一個定義。在幾起早期的明尼蘇達案件中,其中包括最高法院在 Howey, 328 U.S. 298 & n.4 引用的案件,州最高法院研究了一個工具或權利集合需要滿足的關鍵特徵,以被認定為“投資合同”。這些裁決被視為這個術語原始含義的權威解釋。

在 Gopher Tire 案中,一個當地的輪胎經銷商向投資者出售了其業務的“憑證”。 Gopher Tire, 177 N.W. 937-38 。根據協議,投資者將支付 50 美元,並同意向他人推廣經銷商的商品。作為交換,投資者收到了一個“憑證”,該憑證給予他們合同上的“權利”,從中獲得經銷商利潤的一定比例。經過解析藍天法中“證券”的定義,法院裁定這些憑證在技術上或形式上並不是“股票”。即使如此,明尼蘇達州最高法院仍然裁定這些憑證“可以恰當地視為投資合同”。 在作出此裁定時,法院推理並強調了這些憑證與股票具有相同的關鍵特徵,即投資者向經銷商提供了“資金”,作為回報,投資者通過合同獲得了“在公司利潤中分成”的權利。

其他早期的明尼蘇達案例遵循了這一早期的司法測試來定義法定術語。在 Bushard 中,明尼蘇達最高法院面臨另一個爭議,即合同分潤安排是否是一種投資合同。在這裡,一名巴士司機支付了巴士公司 1000 美元,作為回報,收到了一個“合同”,承諾司機一定的工資加上巴士公司的利潤份額(除了“最終退還”他的 1000 美元“投資”) 。根據 Gopher Tire 的裁決,法院裁定這種安排是一種“投資合同”,基於兩個關鍵因素:司機(i)“以獲取利潤為目的進行投資”,並且(ii)作為交換,獲得了一份“合同”(“操作者協議”),確保了對企業未來利潤的權益。

總之,早期的明尼蘇達案例主要圍繞兩個法定術語:“合同”和“投資”。如果某種安排滿足以下條件,則其被視為投資合同:(i)投資者在他人的商業企業中獲得了合同承諾,且(ii)作為“投資”的交換,投資者被承諾在企業的未來收入、利潤或資產中分享權利。

到《證券法》和《交易所法》被採納時,“投資合同”這一術語已有明確的意義。

到 1933 年,《證券法》被制定時, 48 個州中的 47 個已經通過了自己的藍天法,其中許多涉及“投資合同”(緊隨明尼蘇達州的步伐)。而且,在 1933 年之前的幾十年裡,當各州法院將“投資合同”這一術語應用於各種安排時,它們在一個統一的意義上達成了共識。正如 Howey 解釋的,這就是國會所採納的意義。

簡而言之,到 1933 年,各州法院在如何解釋投資合同這一術語上已達成共識,即認為它是一種合同安排,該安排賦予投資者資格,使其在賣方的後續收入、利潤或資產中佔有合同份額。實際上,據我們所知,似乎沒有州法院的判決在沒有這些關鍵特徵的情況下找到了一個投資合同。在某些判決中,如 Heath 案,法院公開提議“投資合同”需要一個實際的合同。在其他的判決中,法院強調了賣方有義務支付(且持有人有權接收)其未來價值的一部分,作為最初的資本支出的交換。法院通常依賴此要求來區分真正的投資合同和基本的資產銷售。

Howey 判決以來的“投資合同”

自 Howey 判決以來的 75 多年裡,法院已經將最高法院看似簡單的測試應用於所有新穎和復雜的商業環境,產生了複雜的判例網絡。共同的線索仍然是——正如州法院解釋州藍天法,以及 Howey 所要求的那樣——投資者必須因其投資而被承諾,獲得企業收入、利潤或資產的持續合同利益。在本節中,我們將討論其中的一些案件。

A.Howey 測試要求考慮是否一項提議類似於證券的普通概念。

最高法院多次解釋了“投資合同”這一術語,當然,其中包括在 Howey 本身中。每一次,在應用 Howey 測試時,法院都考慮了交易是否反映了通常被認為是證券的基本屬性。

此外,法院還考慮了該安排與先前被認為是“證券”的其他工具之間的比較。例如,Forman 案。在那裡,法院觀察到在“投資合同”和“通常稱為證券的工具”之間沒有區別,這是“證券”的法定定義中的另一個列舉術語。應用 Howey,法院認為,非營利性住房合作社的股份不是“投資合同”,因為投資者的動機“僅僅是為了獲得一個居住的地方,而不是為了他們的投資獲得財務回報。”

Marine Bank 提供了另一個例子。在那裡,一對夫婦為一個肉類公司擔保了一筆貸款,並用存款證書交換了公司利潤的一部分和使用其設施的權利。法院裁定存款證書和夫婦與公司之間的後續協議都不是“證券”。

在這裡,來自州的案例法——從 1933 年之前,參見上文第 I 節,以及從 1933 年之後的聯邦法院——都強調,要有一個“投資合同”,投資者必須通過其中可能獲得利潤的方式獲得企業的某種合同利益。

B.最高法院確定的每一個“投資合同”都涉及授予企業一個持續的利益的合同承諾。

與 1933 年藍天法之前的州法院的判決相呼應,Howey 之後的最高法院的判決認識到,“投資合同”的持有者必須被承諾有權持續參與企業的收入、利潤或資產。

在 International Brotherhood of Teamsters v. Daniel, 439 U.S. 551 ( 1979)中,法院特別強調了這一主題。在那裡,法院觀察到,“在這個法院認為存在'證券'的每一個決策中,被認為是投資者的人選擇放棄特定的對價,以換取具有證券特徵的可分離的財務利益。”法院發現在其面前的事實上沒有“具有證券特徵的可分離的財務利益”。具體來說,它得出結論,非貢獻性、強制性的養老金計劃不是“證券”,因為據稱是證券的養老金利益只是個人由於其就業而獲得的整體、非證券性補償的一小部分。

迄今為止,最高法院認為是“投資合同”的每一個安排都承諾了投資者在企業未來努力中的某種持續的、合同性的利益。 S.E.C. v. C. M. Joiner Leasing Corp.是在 Howey 之前三年的案件,涉及在計劃的油井測試井附近提供土地租賃權,以換取投資者“分享正在進行的‘探險企業’的發現價值”。

Howey 本身涉及在柑橘園提供土地小塊,並與促銷商簽訂合同,以收穫、市場和出售柑橘,以換取在採摘時根據檢查做出的“淨利潤分配”。

C.其他有關的判決

首先,Howey 之後的兩個“投資合同”判決—S.E.C. v. Variable Annuity Life Ins. Co. of Am., 359 U.S. 65 ( 1959)和 S.E.C. v. United < /span>Benefit Life Insurance Company, 387 U.S. 202 ( 1967)—涉及的是年金計劃,在這些計劃下,投資者向由人壽保險公司管理的投資基金支付保費,並有權獲得收益的相應份額。

Tcherepnin 一案涉及在伊利諾伊州的儲蓄和貸款協會提供的“可撤回的資本股份”的提議,購買這些股份的投資者有權成為協會的成員,投票他們的股份,並“獲得協會董事會基於協會利潤宣布的股息”。

最後,Edwards 一案涉及一個售後租賃計劃,在該計劃中,一個促銷商提供了公用電話,以及一個場地租賃、租賃回購和管理協議以及回購協議,投資者有權從公用電話的日常運營中獲得固定的 14% 的年回報,這些公用電話被租賃回並由促銷商管理。

除此之外,教授們發現第二巡迴法院確定的每一個“投資合同”都涉及授予企業一個持續的利益的合同承諾,並為此舉出了十數個例子。

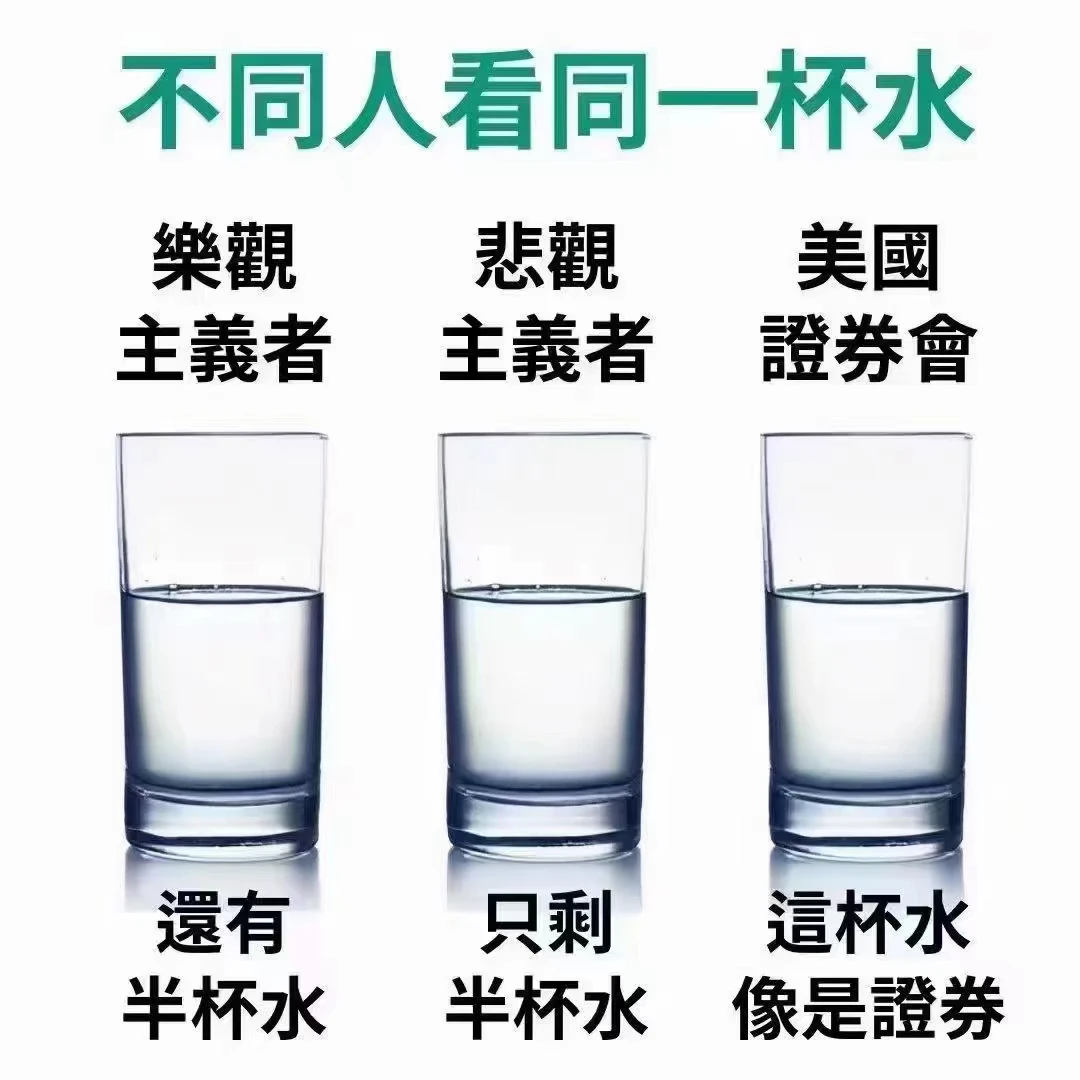

為什麼這被認為“徹底反駁了 SEC 的論點”?

基於上述內容,明尼蘇達州在定義“投資合同”時,主要集中在“合同”和“投資”兩個核心概念上。其定義著重於投資者在商業企業中獲得某種形式的合同承諾,並因投資而獲得分享企業未來收入、利潤或資產的權利。這種定義方式是基於傳統的資本投資和利潤分享的觀念。

然而,現有的加密貨幣與這種定義有所區別。首先,購買加密貨幣並不意味著投資者將獲得任何形式的合同承諾,或在某個商業企業中獲得明確的利潤分享權。加密貨幣的價值通常基於市場需求和供應,技術進步,或其他外部因素,而不是基於與特定公司或企業的利潤分享。

其次,加密貨幣的持有者通常不期望或依賴特定的企業或個體來獲得回報或利潤。他們的回報通常來源於貨幣的升值,而這種升值是由市場力量決定的,而非由一個特定的商業活動或利潤驅動。

總的來說,儘管加密貨幣在某種程度上涉及“投資”,但其性質、回報機制和與傳統意義上的“合同”和“投資合同”之間的關係,使得它不容易被納入明尼蘇達州早期案例中的投資合同定義。

同理,依據本文內論證的相關定義,與傳統的證券或投資合同不同,加密貨幣核心價值主要取決於其作為一種“商品”的特性。首先,加密貨幣,如比特幣,最初被設計為一種數字貨幣,目的是提供一種去中心化的、不受傳統銀行體系約束的支付方式,這一點也在目前的各大公鏈中作為支付gas 費用的手段被證明。這意味著它在本質上是一種交換媒介,與黃金或其他物品一樣具有商品價值。

再者,加密貨幣的價值很大程度上取決於其稀缺性、真實性和不可偽造性。比如,比特幣的總量是有限的,這與黃金一樣,都有其固定的供應量。這種稀缺性為其賦予了商品價值。此外,區塊鏈技術確保了每一個加密貨幣單位的真實性和獨特性,使其不易被偽造或複制。

這些屬性使得加密貨幣更像是黃金、原油或其他任何形式的實物商品,而不是傳統意義上的證券或投資合同。儘管人們確實購買加密貨幣作為投資,期望其價值上漲,但這與人們購買黃金或藝術品期望其升值的行為無異。因此,從這個角度看,加密貨幣更應該被視為一種具有商品價值的資產,而不是傳統意義上的證券或投資合同。