「00後」大學生楊啟超在境外公有鏈上發行一款簡稱BFF的虛擬幣,因撤回流動性引來牢獄之災。檢察機關指控,其發行了假的虛擬幣,他人受誤導充值5萬USDT幣後,楊啟超迅速“撤資”,導致他人損失5萬USDT幣,其行為構成詐欺罪。 2024年2月20日,河南南陽高新技術產業開發區人民法院一審認定楊啟超犯詐欺罪,判處其有期徒刑4年6個月,並處罰金3萬元。

2024年5月20日,該案在南陽市中級人民法院二審開庭。澎湃新聞獲悉,在二審中,楊啟超的辯護律師仍為其做無罪辯護。

辯方認為,本案被告楊啟超發行的虛擬幣擁有唯一且不可篡改的合約地址,不存在所謂“假幣”,而被告人和報案人都是幣圈資深玩家,二人長期從事虛擬幣買賣活動,對於炒作虛擬幣的風險有明確認知。此外,平台允許隨時添加或撤回流動性,被告的行為不違反平台規則。而被害人持有的BFF幣,在案發後因流動性增加而升值,若交易即可兌回比之前更多的USDT幣,則被害人不存在任何損失。

相關律師介紹,在我國法律政策尚未認可虛擬幣的合法性且「投資虛擬幣損失自擔」的情況下,這起因發行虛擬幣撤回流動性而被作為刑案訴至法院的,在國內尚屬首例。

該案在南陽中院二審

「撤回流動性」引發的詐騙案

生於2000年的楊啟超,案發前是浙江某大學一名即將畢業的大四學生。出於愛好,他在大學期間便涉足虛擬幣。

2022年5月初,他關注到一個名為區動未來(英文名:Blockchain Future Force,簡稱BFF)DAO社群自治組織,為發行去中心化的虛擬代幣進行前期的宣傳、預熱。發行時間預告為當年5月2日。

當天下午4點41分46秒(北京時間),楊啟超出於好奇,在幣安鏈上創建了一款與區動未來英文名一樣的「Blockchain Future Force」數位虛擬貨幣(簡稱BFF)。下午4點57分25秒,楊啟超往其發行的虛擬幣中添加了30萬枚BSC-USD及63萬枚BFF的流動性。

在去中心化的虛擬貨幣交易中,「流動性池」是關鍵因素。首先需要流動性提供者(使用者)將「代幣對」(本案代幣對為BFF和BSC-USD兩種虛擬幣)存入智能合約中以創建流動性池,並透過自動做市商(AMM )根據數學函數設定代幣對比例,兩種代幣進行兌換改變代幣對的比例,進而改變比值,投資人從中尋找套利空間。

在楊啟超添加流動性的同一秒,羅某花費5萬枚BSC-USD兌換了85316.72枚BFF幣。僅僅在24秒後,楊啟超便撤回了BFF幣中的流動性,得到353488.115枚BSC-USD和508069.878枚BFF幣。撤回流動性的操作導致流動性池中的BFF幣大幅貶值,羅某用81043枚BFF幣只兌回了21.6枚BSC-USD。

這個撤回流動性的行為,在起訴書中被稱之為「撤資」。多位幣圈玩家介紹,撤回流動性在虛擬幣交易中常見的套利方式,在流動性不多的情況下可導致虛擬幣兌換價格的大幅波動,賺取十倍百倍的收益,相對應的,虧損者持有的虛擬幣可能大幅貶值。因此,發行方在添加流動性後很短的時間內就撤回,會被視為「不厚道」。而楊啟超則表示,“我只是把大哥割我的割點回來而已,我沒少被割。”

不過,在公有鏈上發行虛擬幣,並沒有「能不能撤」、「多久才能撤」的規則限制。投資者是選擇虧損出局還是等有新的流動性進來,升值後再兌換,取決於個人的判斷和選擇。

羅某選擇的是,找對家要回損失。

發行、交易虛擬幣都是匿名的,通常很難找到對家。巧的是,羅某在溯源時透過一名共同的微信好友,找到了楊啟超。羅某要求楊啟超退還其損失,遭到拒絕。

2022年5月3日,羅某向南陽市公安局高新技術產業開發區公安分局報案,稱其投資虛擬幣被騙人民幣30餘萬元(用5萬USDT幣折算)。不久,警方以涉嫌詐欺罪刑事立案,並於當年11月在浙江杭州將楊啟超逮捕。

薄餅平台規則,可隨時移除流動性。

「受騙」之爭與「大神級」炒家

詐欺罪是指以非法佔有為目的,使用欺騙方法,騙取數額較大的公私財物的行為。庭審中,圍繞楊啟超發的虛擬幣是真是假、羅某是否陷入錯誤認知等問題,控辯雙方觀點迥異。

南陽高新科技產業開發區人民檢察院指控:被告楊啟超透過創建與區動未來發行的虛擬幣名字相同、發行宣傳資料相同的虛假BFF幣,自己充值30萬USDT幣作為誘餌,引誘被害人羅某充值5萬USDT幣後,楊啟超連同自己充值的30萬USDT共35萬多USDT同時撤資,騙取羅某人民幣33萬元。

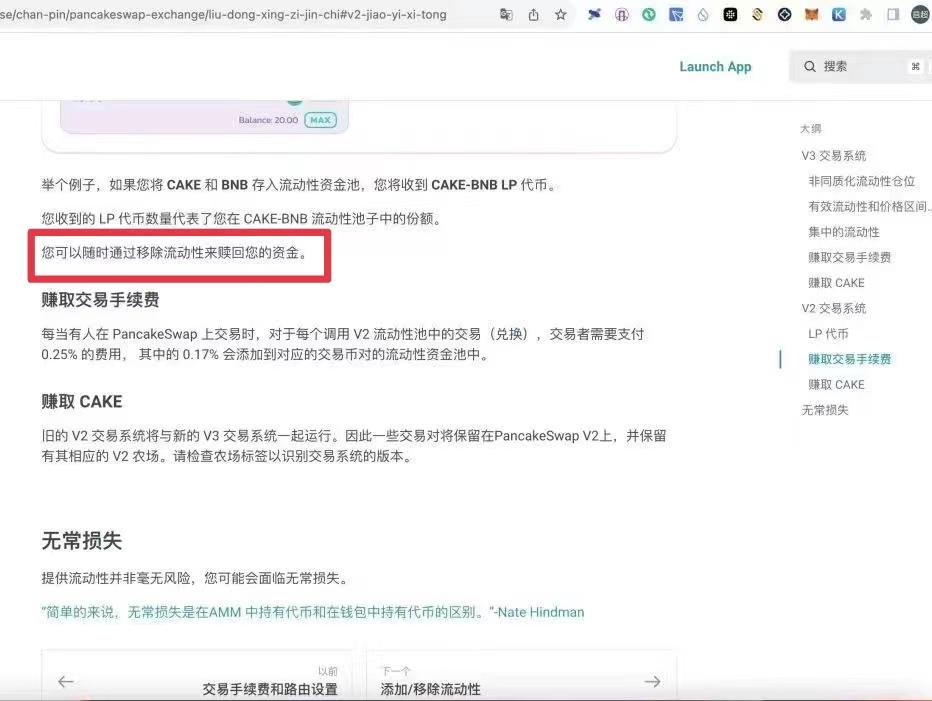

在辯護律師看來,首先,楊啟超發行的虛擬幣雖然與區動未來英文名同名,但這不能說明是假的BFF幣,因為楊啟超發行的BFF幣具有唯一且不可篡改的合約地址,可以正常兌換。在虛擬幣平台上,同名的幣比比皆是。該案中,在楊啟超發行BFF幣之前,已經有相關主體發行了多款同名的BFF幣。事實上,區動未來並沒有發行BFF幣,其發行的是BFFT、BFFA幣。

「買入虛擬幣首先就要核對合約地址,合約地址有點類似於網址,是一串字母和數字組成的密鑰,具有唯一性且不可篡改,也是識別不同虛擬幣的最核心要素。」一位不願具名的區塊鏈金融專家介紹,「虛擬幣發展到今天,發行門檻已經極低。任何人都可以隨時發幣,因為代碼都是開源的,隨便複製代碼都可以發行,比如,複製比特幣的虛擬幣就很多,同名的、蹭熱度的虛擬幣、山寨幣、模仿幣,更是非常普遍。了成千上萬種以各種動物命名的虛擬幣,炒幣成風。

羅某儲值5萬USDT幣兌換BFF幣的行為,是否陷入了錯誤認知?

在辯護律師看來,羅某是資深玩家,對於虛擬幣交易的博弈性質及風險應具有明確認知,其在筆錄中就表示:「一般發行新幣,誰先購買到,後面的人再進行購買,我的幣等於增值了。

交易記錄顯示,羅某是在楊啟超添加流動性的同一秒鐘買入的BFF幣,「這不可能是透過手動操作能夠實現的,而是透過腳本自動完成,不涉及人為核對及辯認過程。 」辯護律師說。

不過,羅某否認其是提前寫好腳本自動買入。

案件資料顯示,羅某報案時,稱是在南陽高新區某超市停車場內在手機上透過PancakeSwap(薄餅)虛擬幣交易平台搶購的,「如能首批搶購到該虛擬幣,再隨著買幣的人數增多,該幣會漲價,賣出後增值空間大。

一名不願透露姓名的資深幣圈人士分析說,虛擬幣只有在發行人添加流動性後才能開展交易,手動購買虛擬幣,要經歷連錢包、輸入幣的名稱、兌換數量、選擇用什麼幣兌換、輸入合約地址等,起碼需要五、六個步驟,一秒鐘內不可能完成。

該幣圈人士介紹,幣圈有個玩法,叫「沖土狗」。而“土狗”,多是指在去中心化的公有鏈上去投資那些通常沒有正規的宣傳、沒有白皮書的虛擬幣,先衝進去的可能會有十倍百倍的收益,但撤退晚了,就可能因流動性不足而大幅虧損。實際上,有一種人被稱作“幣圈狙擊手”,他們提前寫好程序腳本、搶先買入剛發行的虛擬幣,等升值了就迅速撤出。這種人也被稱為“擼毛”,“跟割韭菜是一個意思”。

上述幣圈人士查閱羅某的操作紀錄後發現,其多筆交易分別在6秒、9秒、12秒、18秒等極短的時間內買入賣出,最快的持有6秒便全部賣出,獲利不菲,「這種操作極為專業,在幣圈屬大神級別的」。

區動未來發的BFFA虛擬幣

不保護虛擬貨幣與刑事追責

在庭審中,另一個爭議焦點是:損失的虛擬幣是否為應受刑法保護的財產。

公安機關早在立案之初,也曾告知羅某,因國家法律的禁止性規定,國內沒有可以鑑定涉案USDT幣價值的機構。一審法院也表示,鑑於目前國內無法對泰達幣等虛擬貨幣進行價格鑑定,故無法認定該類訴騙犯罪的具體金額。

羅某的損失是5萬USDT幣。 USDT中文名“泰達幣”,是錨定美元的一種虛擬幣,一般情況下可與美元進行1:1兌換。但因幣安鍊上無法直接使用USDT,只能用USDT跨鏈橋兌換成幣安鏈上通用的BSC-USD幣,再用BSC-USD兌換鏈上其他虛擬幣。經過BSC-USD與USDT、USDT與美元、美元與人民幣的多重兌換與折算,檢方指控楊啟超騙取了羅某人民幣33萬元。

一審法院認為,“根據我國相關政策,該虛擬貨幣不具有貨幣屬性,但在現實生活中,基於其穩定性,可以在許多國際交易平台進行交易,並帶來經濟利益,其財產屬性不可否認” ,遂認可將案涉的5萬USDT幣折算成人民幣價值作為量刑情節。

辯護律師則認為,根據我國現行的法律法規,虛擬貨幣投資行為不受法律保護,雙方都是非法金融活動,投資人即便產生了損失也不應受法律保護。一審法院的認定屬於“變相支持虛擬貨幣與法定貨幣之間的兌付交易”,與國家法律規定背道而馳。

早在2013年12月3日,中國人民銀行、工信部及中國銀行、證券、保險三大監督管理委員會已作出《關於防範比特幣風險的通知》,明確「比特幣不具有與貨幣等同的法律地位,不能且不應作為貨幣在市場上流通使用」。 2017年9月4日,中國人民銀行等七部委又發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》,明確“代幣發行融資本質上是一種未經批准非法公開融資的行為”,“代幣發行融資與交易存在多重風險,包括虛假資產風險、營業失敗風險、投資炒作風險等,投資者須自行承擔投資風險。

2021年9月15日,中國人民銀行、最高法、最高檢等十部門發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》,明確「任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品,違反公序良俗的,相關民事法律行為無效,由此引發的損失由其自行承擔;涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的,由相關部門依法查處。

此外,在最高法院2022年12月27日發布的「指導性案例199號」中,最高法院確認該案例中「仲裁裁決裁定被申請人賠償與比特幣等值的美元,再將美元折算成人民幣,屬於變相支持比特幣與法定貨幣之間的兌付交易,違反了國家對虛擬貨幣金融監管的規定,違背了社會公共利益,人民法院應裁定撤銷仲裁裁決。

澎湃新聞發現,在河南南陽中院官網發布的一起民事案例中也提到,「本案涉及的USDT數位貨幣是一種類似比特幣的虛擬貨幣,根據中國人民銀行等部門發布的通知、公告,虛擬貨幣不是貨幣當局發行,不具有法償性和強制性等貨幣屬性,並不是真正意義上的貨幣,不具有與貨幣等同的法律地位,不能且不應作為貨幣在市場上流通使用,公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護。

相關爭議話題也引起學術界的爭鳴。 2024年5月16日,《人民法院報》刊登了一篇《虛擬幣「刑法財物說」之辨識》的理論文章,該文作者華南理工大學法學院副教授葉竹盛認為,「認定虛擬幣為刑法財物,違反法秩序統一性原理」。其理由是:「我國民事法律和金融政策均不保護有關虛擬幣的活動,不鼓勵甚至打擊虛擬幣有關活動,而民法上則一般以違反公序良俗認定虛擬幣活動為無效的民事法律行為。如果刑法將虛擬幣作為財物進行保護,則變相保障了虛擬幣交易的安全,間接促進了虛擬幣交易等活動,與民法和金融政策的目標是相違背的。

此外,辯方律師提出,交易紀錄顯示,羅某兌回21.6個BSC-USD幣不到7分鐘,又分三次「抄底」了楊啟超發行的BFF幣,而後羅某卻向公安機關報案被騙。截至庭審,被告發行的BFF幣因流動性增加而大幅升值,羅某尾號3A22錢包仍持有72381.7198個BFF幣,可兌換出64065.7134個USDT幣,「暫且不論虛擬幣是否是財物,單就USDT的數量增加而言,羅家遠沒有任何損失」。

一審判決書稱,「至於後期被害人是否將該BFF幣進行買賣、目前該幣依博餅平台交易規則是否顯示仍存在價值、多大價值,均不影響楊啟超詐騙犯罪既遂構成。」在一審庭審中,法官明確要求在判決結果生效前,羅某不能進行買賣。

在二審中,辯護律師表示,「該案本質是虛擬幣的投資行為,而不是犯罪行為。類似炒股,投資虛擬貨幣是一個過程,在該過程中,虛擬貨幣的價格隨著流動性的多少有高有低,是賺還是賠取決於買入和賣出的時間點。的起點是交易虧損,如果被害人又明明可以交易回更多的虛擬幣,這怎麼能說是詐騙呢?